Eine Bridge (auf Deutsch: „Brücke“) ist ein Gerät oder eine Software-Komponente, die zwei oder mehr Netzwerksegmente miteinander verbindet. Sie arbeitet auf Schicht 2 des OSI-Modells (Sicherungsschicht) und dient dazu, Datenpakete gezielt zwischen den Segmenten weiterzuleiten.

Kernfunktion:

Die zentrale Aufgabe einer Bridge besteht darin, Datenframes anhand ihrer MAC‑Adressen zu filtern und gezielt weiterzuleiten, statt an alle Teilnehmer wie es bei einem Bussystem der Fall wäre. Auf diese Weise werden nur jene Informationen zwischen den Netzwerksegmenten übertragen, die tatsächlich relevant sind. Dadurch lässt sich der unnötige Datenverkehr deutlich verringern, was die Effizienz des Netzwerks spürbar steigert.

Zusätzlich kann eine Bridge als Verbindung zwischen unterschiedlichen physischen Medien oder Übertragungsraten dienen, etwa wenn ein kabelgebundenes Ethernet mit einem drahtlosen WLAN gekoppelt werden soll.

Netzwerksegment

Ein Netzwerksegment ist ein abgegrenzter Teil eines Computernetzwerks, in dem alle Geräte direkt miteinander kommunizieren können, ohne dass die Daten durch einen Router müssen. Innerhalb eines Segments werden Datenpakete in der Regel per Broadcast an alle Teilnehmer gesendet, sodass jedes Gerät die Information empfangen kann – auch wenn sie nicht für ihn bestimmt ist.

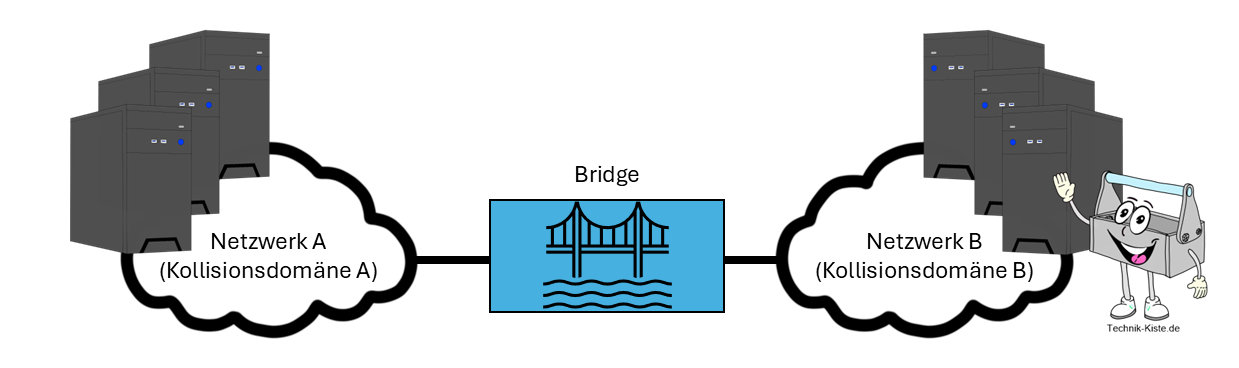

Darstellung von Netzwerksegmenten. Quelle: Technik-Kiste.de

Darstellung von Netzwerksegmenten. Quelle: Technik-Kiste.de

Segmente werden häufig durch Geräte wie Bridges, Switches oder Router voneinander getrennt. Das Ziel dieser Aufteilung ist es, den Datenverkehr zu steuern, Kollisionen zu verringern und die Leistung des gesamten Netzwerks zu verbessern. Je kleiner ein Segment, desto geringer ist die Anzahl der Geräte, die sich die verfügbare Bandbreite teilen müssen, und desto effizienter kann kommuniziert werden.

Man kann sich ein Netzwerksegment wie einen „Raum“ innerhalb eines großen Gebäudes vorstellen: Innerhalb des Raums sprechen alle miteinander, doch um jemanden in einem anderen Raum zu erreichen, muss die Nachricht zunächst durch eine Tür – in der Netzwerkwelt wäre das eine Bridge oder ein Router.

Wie funktioniert eine Bridge?

Eine Bridge arbeitet gewissermaßen wie ein aufmerksamer Türsteher zwischen zwei Netzwerkbereichen. Sobald ein Datenframe an einem ihrer Ports eintrifft, untersucht sie die Absender- und Ziel‑MAC‑Adresse. Durch diesen Abgleich kann die Bridge bestimmen, in welchem Segment sich der Empfänger befindet.

Zunächst beginnt jede Bridge mit einer Lernphase: Sie erstellt eine interne Tabelle – MAC-Address-Table-, in der sie speichert, welche MAC‑Adresse über welchen Port erreichbar ist. Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert.

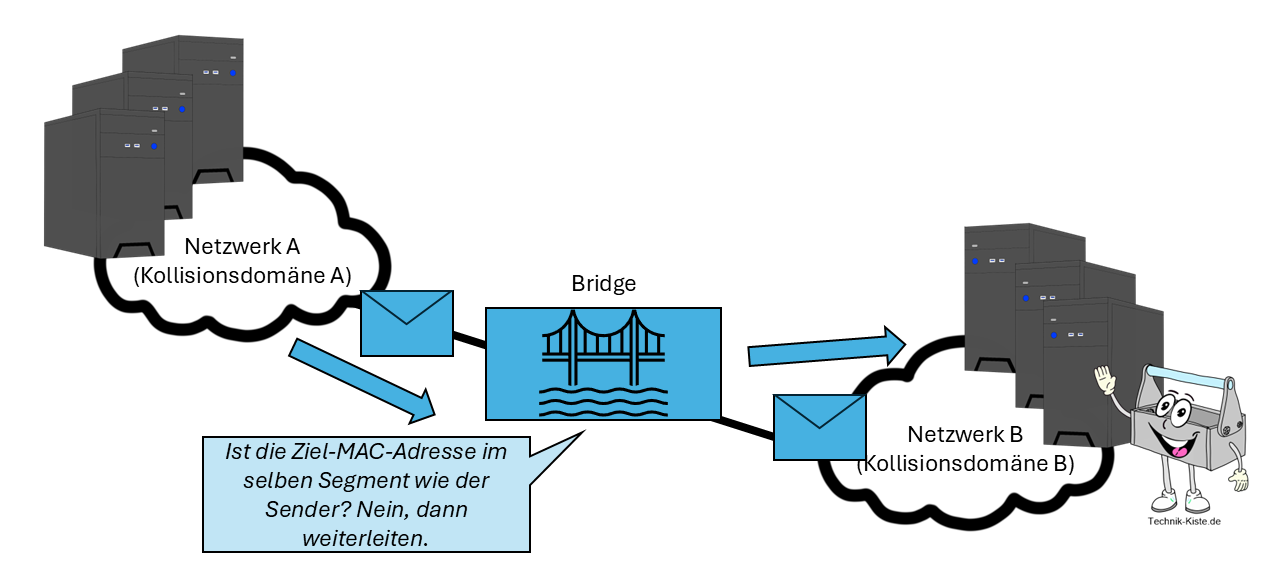

Wenn nun ein Frame eingeht, prüft die Bridge, ob der Empfänger im selben Segment wie der Sender sitzt. In diesem Fall wird das Paket nicht weitergeleitet – es verbleibt im lokalen Bereich. Liegt der Zielrechner hingegen in einem anderen Segment, wird der Frame gezielt weitergeleitet.

Darstellung der Funktion einer Bridge. Quelle: Technik-Kiste.de

Darstellung der Funktion einer Bridge. Quelle: Technik-Kiste.de

Durch dieses Filtern und gezielte Übermitteln werden Kollisionen und unnötiger Datenverkehr erheblich reduziert. Anders als ein einfacher Hub, der alles an alle sendet, sorgt die Bridge dafür, dass nur relevante Daten den Weg über ihre „Brücke“ finden.

Ein weiterer Vorteil: Bridges können unterschiedliche physische Medien oder Netzwerktypen verbinden. So ist es beispielsweise möglich, ein kabelgebundenes Ethernet‑Netzwerk mit einem WLAN‑Segment zu koppeln, ohne dass die Endgeräte Änderungen an ihrer Netzwerkkonfiguration vornehmen müssen.

Im Gegensatz zu Switches – die technisch gesehen als Mehrport‑Bridges gelten und oft leistungsstärker sind – verfügen klassische Bridges meist nur über zwei bis wenige Ports. Dennoch erfüllen sie in kleineren oder speziellen Umgebungen ihre Aufgabe zuverlässig und effizient.

Unterschied zu einem Switch:

Obwohl Switches und Bridges technisch eng verwandt sind – ein Switch ist im Kern eine Mehrport‑Bridge – gibt es wichtige Unterschiede in Aufbau, Leistung und typischen Einsatzbereichen.

Klassische Bridges verfügen meist nur über zwei bis wenige Ports und arbeiten oft softwarebasiert. Sie verarbeiten eingehende Frames sequenziell, was in größeren Netzwerken zu leichten Verzögerungen führen kann.

Ihr Hauptzweck liegt in:

- der Segmentierung kleinerer Netzwerke,

- der Verbindung unterschiedlicher Medien oder

- der Überbrückung räumlich getrennter Segmente.

Switches hingegen besitzen eine deutlich höhere Portanzahl, arbeiten hardwarebasiert mit speziellen ASIC‑Chips (Application‑Specific Integrated Circuits) und können mehrere Frames gleichzeitig (parallel) verarbeiten. Dadurch erreichen sie sehr geringe Latenzzeiten und eignen sich ideal für den Backbone‑Bereich oder zur effizienten Anbindung vieler Endgeräte in großen LANs.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Performance: Während Bridges bei starkem Datenaufkommen (Store-and-Foreward-Bridging) schneller an ihre Grenzen stoßen, skalieren Switches dank leistungsfähiger Hardware und größerer Backplane‑Bandbreite erheblich besser. Auch Zusatzfunktionen wie VLAN‑Unterstützung, Quality of Service (QoS) oder Port‑Mirroring sind fast ausschließlich bei Switches zu finden.

Zusammengefasst lässt sich sagen:

Bridges punkten in Nischenanwendungen und bei der Verbindung verschiedener Technologien, während Switches in modernen Netzwerken den Standard darstellen – insbesondere, wenn hohe Geschwindigkeit und viele Ports gefordert sind.

Bridge‑Devices in der Virtualisierung

In virtualisierten Umgebungen – etwa bei der Nutzung von VMware, VirtualBox oder Hyper‑V – bezeichnet ein Bridge‑Device (oder Netzwerkbrücke) eine logische Schnittstelle, die eine direkte Verbindung zwischen den virtuellen Maschinen (VM) und dem physischen Netzwerk des Hosts herstellt.

Anstatt den Netzwerkverkehr der VM über ein rein internes virtuelles Netz oder eine NAT‑Verbindung zu führen, arbeitet ein Bridge‑Device wie eine „durchlässige“ Brücke: Die VM erhält eine eigene IP‑Adresse aus dem physischen LAN und verhält sich für andere Geräte im Netzwerk so, als wäre sie ein eigenständiger physischer Rechner.

Funktionsweise

- Verbindungsebene: Das Bridge‑Device sitzt auf Layer 2 des OSI‑Modells und leitet Ethernet‑Frames zwischen VM und physischem Netzwerkinterface weiter.

- MAC‑Adressen: Jede VM bekommt ihre eigene virtuelle MAC‑Adresse, die im LAN sichtbar ist.

- Transparenz: Switches und andere Netzwerkteilnehmer unterscheiden nicht zwischen virtueller und physischer Maschine.

💡 Vorteile

- Volle LAN‑Integration: VMs können direkt mit allen anderen Geräten kommunizieren, Dienste anbieten oder als Server fungieren.

- Einfaches Testen: Ideal für Entwickler oder Admins, die Software in einer realistischen Netzwerkumgebung erproben wollen.

- Kompatibilität: Funktioniert mit allen Protokollen, die auf Layer 2/3 basieren.

⚠️ Zu beachten

- Sicherheitsaspekte: Da die VM im gleichen Subnetz wie der Host liegt, gelten dieselben Risiken wie für physische Geräte. Firewalls und Zugriffskontrollen sind essenziell.

- IP‑Adressmanagement: Für jede VM wird eine eigene Adresse benötigt – wichtig in Netzen mit begrenztem Adressraum.

- Performance: Hohe Last auf der Bridge kann Host‑Ressourcen beanspruchen.

Praxisbeispiel:

In Linux‑basierten Hosts wird oft die virtuelle Schnittstelle `br0` eingerichtet. Diese bündelt das physische Interface (z. B. `eth0`) und die virtuellen Interfaces der VMs. So laufen alle verbundenen Datenströme über die Bridge, ohne dass NAT oder Routing nötig sind.

Vorteile und Nachteile von Bridges im Kurzüberblick

✅ Vorteile:

- Weniger Datenkollisionen

- Bessere Performance in großen Netzen bei geringem Datenvolumen

- Einfache Verbindung unterschiedlicher Netzwerktypen und Medien

⚠️ Nachteile:

- Höhere Latenz als direkte Switch-Verbindungen (Store-and-Foreward-Bridging)

- Keine Filterung nach höheren Protokollebenen

- Kann bei falscher Konfiguration Broadcast-Stürme verstärken